【科普乐星球】汽车摄影师手札:如何把车展拍得有逼格?

-

飞行的摄影师

飞行的摄影师

- 发表于: 2016/11/29 02:17:49 来源:车云网

个人车展摄影好多年的经验总结……好多经验都是用隔年的辛酸换来的~

摄影这活儿,表达的是每个人对“美”的不同理解,就跟有人超爱馒头但特别不喜欢吃面条一样(譬如我),每个人看“美”的标准不一样,可能他眼里的“西施”在你看来就是“呵呵”。

所以,针对下文内容,千万不要有人较真,这仅仅是我参加车展多年后积累的个人经验,就像工具一样,如果我用着“顺手”但你觉得握感“粗制滥造”,这很正常,无论如何,都是千万别较真……

中国的车展有很多,但形式都比较单一:豪车、美女、新车、概念车和展台艺术,几乎每个车展都少不了这些元素。所以,很多车展的拍摄经验都是一样的。

车展拍车第一步:确定你要拍什么

国内上规模的车展,一般都会有几百台,甚至千台左右的展车,我估计没有人会想要把这么多车都拍个遍。我曾经在车展上单日拍了5000多张照片,结果到晚上摁快门的右手食指肿得跟德国香肠一样。

所以,在开始车展拍摄之前,无必要把自己特别想拍的车列个单子(详细资料可以从车展官网查),把它们按照喜好和重要性排序,尽量拍摄量的安排不要超过10台车/日,这是希望在你拍摄每一台车时,都有足够的时间去充分思考。

车展拍车第二步:制定详细拍摄计划

一般国际车展的面积都比较大,就像国内刚刚结束的广州国际车展,如果以走马观花的方式去看,一天能走下来已经是不错的了。就我而言,带着观摩2-3个发布会的任务去看广州车展,这么多年来我从来没有彻彻底底地逛遍哪怕一次车展,每次总是要留下点遗憾,主要就是因为累得实在跑不动了。

车展的展商表

车展的展商表

车展的品牌分布图,这个非常非常有用,一定要打印出来

车展的品牌分布图,这个非常非常有用,一定要打印出来

所以,在确定了拍摄目标之后,就需要按照车展的展位图和展馆图,详细安排一条自己的拍摄顺序,让自己在车展内的拍摄路径“最短化”,把最宝贵的时间用在拍摄上,而不是在展馆和展馆之间跑来跑去。

车展拍车第三步:对困难知己知彼

以我个人经验来说,在展馆拍车遭遇的最大“困难”,主要有两个:络绎不绝的人流和满天的射灯。

解决“人多”的办法有很多,但也需要自己妥协一部分,毕竟车展是面向大众的,不是面向个人的。想让镜头前的人少一些,你可以挑选专业观众日去看车展,也可以选择在车展后几天去看,但保不齐一些展车就提前退场了。或者你可以把最重要的拍摄对象(人气比较旺的)放在展馆一天内最早和最晚的时候去拍,那时候的人流要少很多。

但是要处理漫天的射灯,这个就需要“琢磨”了,毕竟射灯不像是往来的观众,它是变化的,在绝大多数情况下,射灯会在展车上留下条形或点状的强烈光斑。

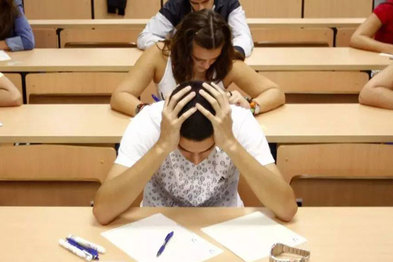

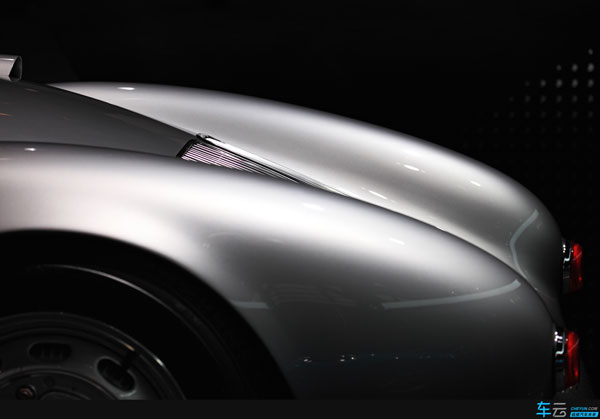

这是我在若干年前的广州车展上拍出来的一张照片,这张照片找了一个比较正的位置,规避了两侧的射灯光斑,同时用三脚架支持的慢门和车辆背后的大黑屏幕,造出了比较干净的背景(后期也修饰过),从开始构思到拍摄完成,一共用去了45分钟。

这是我在若干年前的广州车展上拍出来的一张照片,这张照片找了一个比较正的位置,规避了两侧的射灯光斑,同时用三脚架支持的慢门和车辆背后的大黑屏幕,造出了比较干净的背景(后期也修饰过),从开始构思到拍摄完成,一共用去了45分钟。

就我的经验而言,在有限的拍摄时间内,处理射灯造成的不良影响有两个办法,第一是变换角度,去规避或者合理利用射灯;第二是利用器材的性能优势,调整拍摄主体,躲开光斑(所谓的惹不起我还躲不起嘛……)。

车展拍车第四步:选择合适的器材

很多人拍车展,都倾向于用广角镜头——从尽可能的捕捉车辆整体造型的角度考虑,这无可厚非。但是用广角镜头也带来了两个负面影响:

a、广角镜头会在拍摄展车的时候带进周围很多的闲杂人等,在大多数情况下,画面中太多观众的出现会让照片的质量打折。

b、广角镜头的透视成像特性,会让拍摄出来的展车跟眼中看到的展车“不一样”。举个浅显的例子,你可以在家里用一个包含24焦段的镜头,保持这个焦段在不同的距离上拍摄同一个物体,你会发现随着距离由近及远,照片画面中物体的形状,越来越接近人眼观察的效果,看起来越来越自然。

所以,如果在没有特定拍摄任务的前提下,我会倾向于带一个长焦变焦镜头和一个广角专业卡片机去自由拍摄车展。这样一来可以充分利用长焦镜头“够”到那些被围栏圈起来的超级豪车,二来可以在周围环境比较乱、光源条件复杂的情况下专注于拍摄展车的线条和曲面变换的细节,得到质感极强的照片。同时还能用广角卡片机照顾到突发事件和超高、超低角度的构图。

拍摄焦段:360mm

拍摄焦段:360mm

拍摄焦段:400mm

拍摄焦段:400mm

数年前广州车展的一张照片,当时所用镜头:Canon EF 100mm Marco(微距)

数年前广州车展的一张照片,当时所用镜头:Canon EF 100mm Marco(微距)

在这里,我想特别强调一些长焦镜头在拍摄展车时的重要作用,上面的照片均是在车展上用长焦镜头针对展车的某处细节进行“精细刻画”后的效果,此时如果换做一个广角镜头,可能周围的其他展车和观众,都会对画面主体造成多余的“干扰”,从而影响整个照片的最终质感。同时,如果想拍摄车辆整体,那么退出稍远的一段距离,找好拍摄角度,等待一个合适的拍摄窗口(镜头内的观众都走干净了),长焦镜头也能得到一个非常标准的展车成像,透视效果非常自然(譬如下图)。

同时,可能还有人想问一个额外的问题:我是不是需要带三脚架?

我的建议是:如果你提出了这个问题……那还是别带三脚架了。因为一个三脚架不但会给你增添额外的负担,而且调整三脚架的过程还会耽误很多时间,如果你不是预先安排了慢门拍摄的素材,三脚架大多数时候是个累赘。

车展拍车第五步:拍摄文件选择

如果想得到最高质量的后期照片,拍摄图像的文件格式一定要选择相机内相应的“无损格式”,譬如Canon机型可以选择RAW格式,Nikon机型选择NEF或Tiff格式等。

但如果你不明白这些文件如何打开并进行后期转换和处理,那么建议你在充裕的时间内多查找一些相关资料,或者问问身边的摄影师朋友,如果时间紧张,还是选择“最大尺寸”和“超精细”模式下的“JPEG”格式比较妥当。

车展拍车第六步:懂得放弃

有时候,你想拍摄的车的周围,就是围了那么一圈观众,让你根本无法找到机会进行拍摄;有时候,你所剩的时间不多但是还有好几辆车没有拍到;更有时候,你可能这辆车还没有找到拍摄感觉,但是又不甘心转身离开。

拍这张照片的时候,主体和背景的取舍是在我拍摄了12张照片对比之后,最终得出的结果。

拍这张照片的时候,主体和背景的取舍是在我拍摄了12张照片对比之后,最终得出的结果。

这些时候,你要知道如何放弃、如何变通,让不合时宜的拍摄对象退出你的拍摄清单,去为其他拍摄对象腾出时间,或者临时调整拍摄计划,合理的高效率利用时间,而不是让自己在一个地方一直等待下去(找地方休息除外),总的来说,充沛的拍摄时间和思考时间,是获得优秀车展照片的基本条件。

驾驶舱的细节取舍到哪里?是个学问

驾驶舱的细节取舍到哪里?是个学问

另外,在给画面“构图”时,也会用到“适时放弃”的策略:

很多时候我们通过取景器看到的画面,总是希望包含越多的信息量越好,但是信息量越多,你想拍摄的主体就越不突出,这就会导致信息量越来越少(相信我,绝对不会有人喜欢主体或者主题不突出的摄影作品)。所以,当你在犹豫取景器中到底哪些该要哪些不该要的时候,要么回忆你当初的第一直觉,要么再大胆裁切掉一部分画面,这些都有助于让你重新找到灵感。

车展拍车第七步:适度后期

车展拍摄回来之后,我们接下来的工作就要进行到了最后一个环节:照片后期。

我个人认为,在电脑PS上修图,跟当初胶片摄影中的暗房技术一样,都是基于基础成像进行的照片后期再加工工作,是一种尊重照片、尊重自己劳动和观众的严肃工作。所以那些对照片进行的诚实性、非恶意性篡改并不应当引起过多争议。

照片的基础后期包括调整曲线,对比度、纠正透视变形,锐度,高光和暗部细节补充等基础工作。我在这里对以上内容不做详细说明,只想补充一点:

如果你在处理一张照片时,觉得照片很棒,但后期就是找不到感觉,那你不妨进行透视变形修正、重新构图并做黑白化处理,这样或许会得到非常不错的效果,譬如下面这两张:

原图

原图

处理后

处理后

总的说,车展摄影(不单单是拍车、也可以拍人)是个“体力活”,跟航展上扛着大炮“打飞机”的那群摄影师一样,都是一群因爱好而行动起来的人。这年头,有一个持久的爱好,真心挺不错的,祝各位别怕累,坚持下去。

- 相关标签:

- 广州车展

- 车云星

- 空间站

- 福特星球

- 虫洞

加料 /